��ɂ̕���

MAIL Facebook Blog �F�o��q�C����

Home Page�F���{����@�p���

|

���O���S���I�̉Ə@�����y�������A���u�`�̂��m�点 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u�`�v�� ���ӂ��͎��ҕS�\

���Ɉ�ғǂ݂䂯�Ε��a���Ȃނ� �i�쌴�ɉ̏W�w�`���x�����j 80�N�O�A������L���X�g�҂̓����ӎO�̕��a��`����傫�ȉe�������쌴�ɂ̓ǂ��̒Z�̂́A�������P�̐�Ђ̂��Ȃ��ɉr�܂ꂽ���̂ł����A����͂܂��A�s���̓��{���A���a�ȍ��Ƃ��čďo������ɂ͉����Ȃ��ׂ����A���̗��O�ƋF����̎��҂ɂ��Ƃ߂����̂ł�����܂����B�����ӎO�Ɠ쌴�ɂ̕��a�ւ̊肢��z�N���A�w���҂ɒ����\�����ƓT��v�Ƃ����A���u�`���s���\��ł��B ���̍u�`�͓����ӎO�̘A���u�`�w�����̌����x����{�Ƃ��Ă��܂����A���́A���������܂���Ƃ��Ȃ������u�i���_�����E�����L���X�g���E�����L���X�g���́j�T��̂Ȃ��̐����v�Ƃ������_�����炽�ɕt�������܂����B

�J�g���b�N�́u����̋F��i�V�����������ہj�v�ł́A���҂����S�I�Ȉʒu���߂Ă��܂��B����̓T��A�����̐������ہi���ہj�ɎQ������҂́A����150�҂̂��ׂĂ��A�l�X�Ȍ`�ԂŁA�N�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�L���X�g�҂̋F��́A���_�����̓T����̂Ƃ��Ă��܂����A�r���I�Ȗ�����`���������āA���ׂĂ̖��Ɣ푢���̋~�ς�ڎw���J�g���b�N�M�Ɋ�Â��Ă��܂��B

�@���O���S���I�̉Ƃʼn̂���O���S���I���̂̃��e����e�L�X�g�́A����̃L���X�g�҂̐��E�̋��ʌ�ł������M���V���ꐹ���i���Z�l���j�Ɋ�Â��Ă��܂��B�V���̂Ȃ��̋����̈��p�́A��{�I�ɂ͎��҂��܂߂āA���̎��Z�l��M���V���ꐹ���ɂ��܂��̂ŁA�V��̃L���X�g�҂̐M�𗝉����邽�߂ɂ́A���_�������T�̃w�u���C��e�L�X�g�����łȂ��A�M���V����e�L�X�g�Ɋ�Â��L���X�g�҂̎��҉��߂̓`����m�邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��B

���̘A���u�`��2025�N�̕����Ղ̌ォ��J�n���A�S���ŏ\���\�肵�Ă��܂��B

���҂̍\���E��ҁE�\��E���e�̕��ށE�L���X�g�҂̎��҉��߂̓`���E�ߑ���i�p��Ԓ��Ȃǁj���{���̔�r�ȂǁA���Ҏߋ`�ɔ����l�X�ȏ�����_����\��ł��B�J�g���b�N����̓T��ł̓O���S���I���̂����S�I�Ȉʒu���߂܂����A���̍u�`�ł́A�����ՂɊ֘A���鎍�ҁA�Ƃ��Ɂu����51�ɒ����\�D�̐��j���̜����Ǝ^���v�u����118�ɒ����\�y�e���̏��\���̖��̊�]�v�u����148�ɒ����[�A�b�V�W�̐��t�����V�X�R�̋F��E���E�_�[�g�E�V�Ɋāv�u����150�ɒ����\�����Ղ̃A���������v�ȂǁA�J�g���b�N�̓T��Ɛ������ۂɊ֘A�̐[�����҂�����I��ŏڂ���������܂��B�܂��A���Z�l�M���V������̓`�����p�����鐳����̓T��Ŏ��т��ǂ̂悤�ɉ̂��Ă��邩��m�邽�߂ɁA���{�ł��悭�m���Ă��郉�t�}�j�m�t�́u晚禱�i�O��禱�j�v��������Ƃ��āA���̔w�i�ɂ��鐳����̓T��ʼn̂��鎍�тƐV���̎^�̂�������܂��B

|

�ߋ��̍u���L�^

|

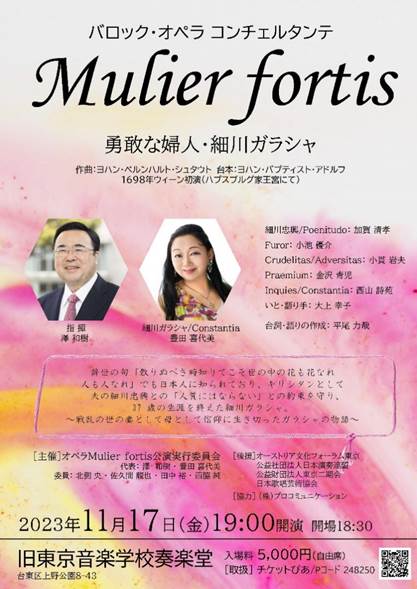

���v���Ă̐��O���S���I�̉Ɓu�i�@�����y�������j�̃`�����e�B�R���T�[�g�Ƃ��āu�I�y��<<Mulier fortis>>(�E���ȕv�l�E�א�K���V��)��2024�N10��20��15�����㉉���܂����B ����́A�I���K�����t�t���ŁA�������ہi晚�ہj�ŃI�y���̃^�C�g���̗R������⼌���N�ǂ��A�X�ɍא�K���V���Ɠ�����l�̃V���r�m�E�A���g�j�A�[�i�́u�E���ȕv�l���]���鐹���]��fortem virili pectore�v�O���S���I�̉Ɛ��̑��ɉ̂��Ē����܂����B |

|

1698�N�ɃE�C�[���Ő_�����[�}�鍑�c�郌�I�|���h�ꐢ�Ƃ��̉Ƒ��̑O�ŏ㉉���ꂽ�o���b�N�I�y���u�E���ȕw�l�i�א�K���V���j�iMulier fortis)�v�̊y���̍Z���ł����Ƃ�11��17���ߌ�7�������̑t�y���ɂăR���T�[�g�`���őh�����܂����B�����������s�ψ��̈�l�Ƃ��āu��{�ɂ݂���K���V�����v�̉����S�����܂����̂ŁA�����ɐ旧���k��ɏo�Ȃ��܂����B �����@�������Ɋ�e�����ٍe�@�א�K���V���l���Q�l�����Ƃ��Ă����������B |

�u���̓���L�^�@�@Youtube�̃��X�g�@�i2020�N�쐬�j

|

�ꏊ�̎��w |

||||||

|

���ƓN�w |

||||||

|

|

�NJ��̘a�̂�ǂ� |

�������w�� |

||||

|

Haiku���̕� |

�p��� |

|||||

|

������̌������w���Ƃ̋�� |

�o��̌�����q�˂� |

|||||

|

���NJ�� |

���q���G�� |

|||||

|

�u�ԁv�ƒ�� |

������w |

|||||

|

���s�_�[���̇T |

||||||

|

�������� |

�O�@��t��C�̕Ҏ[�������w�_ |

|||||

��q��w���J�u���i�R�~���j�e�B�E�J���b�W�j�̋L�^

|

2017�N�t�w�� |

|

|

2017�N�H�w�� |

|

|

2018�N�t�w�� |

|

|

2019�N�H�w�� |

|

|

2019�N�t�w�� |

|

|

2019�N�H�w�� |

|

|

2019�N�H�w�� |